読書メモ

-Amazon.co.jp: 格闘家に学ぶ体脂肪コントロール―なぜ格闘家は3時間で3kg体重を落とせるのか?: 佐々木 豊: 本

--http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4583101538/nilabwiki-22/ref=nosim/

-格闘家の減量戦略は2段階

--長期の体脂肪コントロール期

--短時間での水分カット期

-カラダに必要量の水分が不足すると代謝が下がってしまう

--日常パターンはじゅうぶんに"代謝をまわす"ことに集中する

-食習慣の組み立てのポイント

--1日3回は炭水化物(ごはん)をしっかり食べる

--1日3食にはこだわらない(4食以上がベター)

--低脂肪で良質のタンパク質を適量摂る(必要ならサプリメントの選択も考える)

--野菜はできるだけたくさん摂る(これも必要ならサプリメントの選択を)

--ミネラルウォーターは最低でも2リットル、できれば4リットル以上摂る

--ジャンクフードは避ける

--塩分・脂質を絞り込む

--週に1度は"解放食デー"を設ける

-1日3食にはこだわらない(4食以上がベター)

--食後の血糖値は4〜6時間ほどで最低ラインに

--血糖値が下がりすぎるとカラダは飢餓状態と察知し、代謝が下がり脂肪燃焼効率が悪化する

--血糖値を下げないテクニックとして、4〜6時間ごとに摂取する

--夕食を2分割して、血糖値を安定させ、胃の消化負担を軽減する

-低脂肪で良質のタンパク質を適量摂る(必要ならサプリメントの選択も考える)

--タンパク質の過剰分はそのまま脂肪に合成される

-ジャンクフードは避ける

--ジャンクフードは代謝を下げる

--スナック菓子は消化に大量のビタミンB群が消耗されるので、トレーニングの疲労回復が遅れる

-塩分・脂質を絞り込む

--塩分を摂り過ぎるとカラダの塩分濃度が濃くなる

---カラダは水分を溜め込み、カラダをむくませることで体内塩分濃度を薄める

---脂肪燃焼を止めてしまう

--脂質は素材からじゅうぶん目標の脂質量を達成できる

---調理に脂、ソース、ドレッシングなどを使うと一発で脂質の基準値をオーバーしてしまう

-運動習慣の組み立て

--有酸素運動

--筋トレ

--ストレッチ

-水泳

--あまり泳ぎ込むと浮力と水温の関係から、脂肪燃焼より脂肪合成に進みやすい生理上の"クセ"がある

-目標心拍数の計算式例

--(220 - 年齢) x 0.6〜0.7 = 目標心拍数

---最大心拍数: 220 - 年齢

---運動強度: 0.6〜0.7

-筋肉量重視の筋トレは、体脂肪コントロール期までに済ませる

--筋肉を増やすための運動や食事と、脂肪を燃やすためのそれとは、カラダの反応のしかたがまったく反対方向

---同時進行は効率が悪い

--筋肉がつくときは脂肪もつく

-脂肪燃焼が進まない3つの理由

--内蔵披露状態では運動しても脂肪が燃えない

--カラダが詰まった状態では運動しても脂肪が燃えない

--慢性疲労状態では運動しても脂肪が燃えない

-ほとんどの人は消化能力が弱い

--前の食事で食べたものが消化しきれず次の食事になってしまう

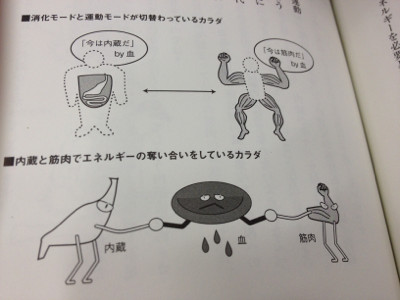

--消化モードと運動モードを切り替える

---エネルギーがそのときどきの中心作業に集中するのがカラダがよくまわっていて代謝の循環のよい状態

---両方のモードが同時に起こると内臓と筋肉でエネルギーの奪い合いになりどちらもエネルギー不足のまま作業を強いられる

-食後のダルさが1時間以上続くようなら内蔵がキャパを超えて作業している

-カラダが詰まった状態

--筋肉の伸び縮みが弱くなった状態

--全身の筋肉の連動性が生まれない

-慢性疲労

--疲労回復にエネルギーを奪われて筋肉に血液がじゅうぶん行き渡らない

-カラダは生理的な限界に近づくと「乳酸」という疲労物質をどんどん生産して運動を止めようとする

--疲労状態: 乳酸がカラダにたまったままの状態

--疲労回復: 乳酸を取り除く作業を優先させる

--上手に体脂肪コントロールを進めるためには運動量を上げすぎない

-代謝を上げるという戦略

--クルマに例えるとエンジンを大きくせずに回転数を上げることに集中する

--筋肉をつけて代謝を上げると、筋肉を維持しないといけない

---クルマに例えるとエンジンを大きくするということ

-カラダをまわすための意識ポイント

--食べ過ぎない

--バラバラの時間に食べない

--睡眠時間をじゅうぶん確保する

--食べた直後は運動しない&運動直後は食べない

--運動をやりすぎない

--心地よく歩く習慣を続ける

-カラダをまわすための代謝チェックシート

--次の食事になってもお腹が重くないか

--お通じのリズムが崩れていないか

--最近、疲れやすくないか

--寝つき・目覚めが悪くないか

--最近、むくみやすくないか

--手足が冷たくないか

--慢性的な疲労感がないか

--腰が重くないか

--肩、首が凝っていないか

-食習慣組み立てのポイント

--炭水化物(ごはん)は最低1日お茶碗3杯

--栄養を満たしつつ、次の食事までに胃の中を空っぽに

--1日3食にはこだわらない(4食以上がベター)

--タンパク質のおかずは、1日のべ3皿程度で十分

--野菜のおかずは種類を多くし過ぎない

--水分摂取は最低1日1〜2リットルを心がける

--塩分・脂質を意識する(意識することで摂取量を減らす)

--解放食は週に4食を目安に

--食のリセットは1〜2週間に1食を目安に

-胃の中はからっぽ、でも飢餓感をつくらない

-夕食2分割法

--食事と食事の間に時間が空きすぎると血糖値が下がり胃の消化能力も落ちてしまいがち

-解放食の目安は全体の20%

--1日3食なら1週間21食

-体脂肪コントロール期には、キノコ類、海藻類を意識して選択すると、より代謝の循環がまわりやすく脂肪が燃焼しやすい

-ハラを効かせた(コアの意識の高まった)歩き方をする

--腹圧が高まり、おへその下あたり(丹田)に力が入っているような感覚が起きる

--骨盤がうまく立ってくる

-運動習慣の組み立て 3つのアプローチ

--有酸素運動で脂肪を燃やす

--有酸素運動に伴う疲労を残さない

--疲労しにくい生活のリズムを準備する

-代謝さえしっかりまわっていれば最小の運動量で良い

--最小の運動量: 有酸素運動を週に200分 (1日平均30分程度)

---ウォーキング。一ヶ月に約400グラムの脂肪を燃焼。実際は、この運動量で1ヶ月800グラム〜1キロ減を目標にする。残りの分は代謝の循環で。

-有酸素運動に伴う疲労を残さない

--運動後たまった乳酸をストレッチでいち早く除去する

--しっかり睡眠

--食事のタイミング

-運動量を下げることで運動のリカバー機能を起動

--慢性疲労で代謝が下がっているのを解消

--運動の量をこなすばかりでは痩せない

-リセット3点セット

--食のリセット

--カラダのリセット

--疲労のリセット

-食のリセット

--炭水化物抜き: 1〜3日ほど抜いて消火活動の作業量を減らして内臓を休ませる

--タンパク質抜き: 3〜5日ほど抜いて内臓を休める

--タンパク質&炭水化物抜き: 1〜2日ほど抜いて一気に内臓を休める。リバウンドのエネルギーが一番高い。日常食にに戻るまではカラダの感覚を気にしながら慎重に戻す

--1食2食抜き: ざっくり1食か2食抜いて内臓を休ませる

-食のリセットはダイエットではない

--一時的に体重が減るけど、日常食でじょじょに戻していくこと

--減量目的に使用しない

---減量目的によるリセットを繰り返すと年間2〜3kgずつ体重が増えていく

-カラダのリセット

--カラダが詰まるライン(フリーズライン)を解消する

--フリーズした筋肉を伸び縮みのある柔軟な筋肉へと再生させる

--血液循環を回転させるリセット・エクササイズ。ストレッチ

--疲労のリセット

--代謝チェックシートを確認して、普段より重い反応なら目標の運動量を一時的に捨てて疲労回復に集中する

--1〜2週間ごとに疲労回復に集中する非日常モードが必要

-疲労回復手段

--有酸素運動を休む

--じっくり時間をかけてリセット・エクササイズ

--じゅうぶんな睡眠時間を確保

--栄養が不足していないかチェックする

--マッサージのサービスをうける

--整体で骨格調整を行う

--サウナ・半身浴などでリラックスする

--趣味に没頭する時間を確保する

-カラダは体重の5%をロスすると生命に危険な状態と察知する

--防衛本能からそれ以上体重(体脂肪)を落とさないように代謝を下げて停滞期に

--停滞期に体重を減らさず、わざと安定させると、約一ヶ月でカラダは停滞期を解除し、再び脂肪燃焼作業をはじめる

--5%の体脂肪コントロール → 1ヶ月停滞 → 5%の体脂肪コントロール → 1ヶ月停滞……を繰り返しながら目標体重へ

-体重が減りすぎたときはリバウンド防止のために計画の体重まで戻す

-食習慣

--次の食事までに胃の中が空っぽになっているか

--夕食に分割

-代謝が下がっている人がまず行うこと

--内臓の疲労が残らないような食習慣を組み立て直す

--カラダの詰まりを抜いてから、筋肉の連動性のいいカラダを組み立て直す

-元アスリートが食事を控えても太ってしまう理由

--いつ来るかもしれないストレスに対抗するため、優先的に筋肉内にグリコーゲンという糖分を詰め込む

---グリコーゲンが消費されないと脂肪になる。

---トレーニングをやめて三ヶ月ぐらいたって一般の人と同じようなカラダになる

---著者は六ヶ月の時間をかけて少しずつトレーニングを減らしていったことで太らなかった

-nilog: 消化モードと運動モード。内臓と筋肉でエネルギーの奪い合い。 - 格闘家に学ぶ体脂肪コントロール―なぜ格闘家は3時間で3kg体重を落とせるのか? / 佐々木豊 http://t.co/6ZB6hYDd (2012-03-12)

--http://www.nilab.info/nilog/?type=twitter&id=179042390387068928

--

-nilog: Fat Off!!「キーワードは、カラダをまわせ!」「ネットでの評判だけで軽〜く4刷めっ!」「あしたのジョーの減量は完璧に…間違っています!」 - 格闘家に学ぶ体脂肪コントロール―なぜ格闘家は3時間で3kg体重を落とせるのか? http://t.co/S0uTh4hJ (2012-03-14)

--http://www.nilab.info/nilog/?type=twitter&id=179889594051997696

--

書籍情報

-FAT-OFF ホームページ

--http://www.fatoff.jp/

-FAT-OFF ホームページ

--http://www.fatoff.jp/top.htm

--->FAT-OFF は BOOK-OFF の登録商標です

--->( * BOOK-OFF株主のみなさまへ 資本関係はなく 全く別会社ですよ * )

-〜 目次 〜 公開 - 体脂肪コントロール成功法!(FATOFF)

--http://blog.goo.ne.jp/yutafatoff/e/3f5126a2905462c79298dfa7235d9a74

--->〜〜 CONTENTS 〜〜

--->第1章 格闘家の減量

---> ◆ え?一瞬で減量!? 〜格闘家、計量直前ドキュメント

---> ◆ 3時間で3キロ!! いったい、なにが起こったのか?

---> ◆ 失敗パターン事例と失敗の原因

---> ◆ 成功パターンの秘密は? 体脂肪コントロール期の戦略

--->第2章 格闘家が勝つための体脂肪コントロール

---> ◆ 炭水化物カットで脂肪燃焼失速! 体脂肪コントロール・ドキュメント

---> ◆ そもそも体脂肪コントロールって?

---> ◆ 元世界王者はこうして体脂肪コントロールに成功した

---> ◆ 教科書通りに進められるのは競技者のみ! でも・・・・

--->第3章 一般人のあなたも今日から実践! 体脂肪コントロール

---> ◆ 運動を続けてるのに、なんで脂肪が燃えないの?

---> ◆ セオリー通りに体脂肪コントロールが進まない3つの理由

---> ◆ 代謝を上げるという戦略!

---> ◆ 食習慣と運動習慣 これなら代謝は下がらない

---> ◆ 代謝が下がったらリセット3点セット!

---> ◆ あなたの目標体重、目標体脂肪までの道のりは?

--->第4章 体脂肪コントロールのゴールはどこ?

---> ◆ やめることができない努力

---> ◆ 目標達成! いえいえ、ここからが本当のスタートです!

---> ◆ ごくふつうの日常生活で、代謝と体型を安定させるためには?

---> ◆ 体脂肪コントロール、3つのNG!

--->巻末付録

---> スポーツ科学データーで検証する

---> 体重・体脂肪コントロール法

---> ◆ 対談 久木留毅(スポーツ医学博士、JOC情報・医・科学委員会委員) × 佐々木豊(著者)

-Amazon.co.jp: 格闘家に学ぶ体脂肪コントロール―なぜ格闘家は3時間で3kg体重を落とせるのか?: 佐々木 豊: 本

--http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4583101538/nilabwiki-22/ref=nosim/